系統用蓄電池ビジネスにおける“最初の関門”は、実は「用地選定」です。

太陽光発電よりも必要面積が小さいとはいえ、騒音対策や搬入の難しさ、系統接続や収益性の見極めなど、複雑な判断が求められます。

本記事では、「騒音」や「敷地の大きさ」など用地選定に影響する重要ポイントを網羅しながら、失敗しないための評価ステップや注意点を具体例とともに解説します。

系統用蓄電池の用地選定が難しい理由とは?

系統用蓄電池ビジネスにおいて、最初の大きなハードルが「用地選定」です。

これまで土地探しの経験がない新電力・小売電気事業者にとっては

ー どこから探せば良いかわからない

ー 系統の空き容量が不明

ー 騒音や火災リスクの不安が残る

といった課題が山積しています。

系統用蓄電池の用地選定のプロセスとは?

系統用蓄電池ビジネスを成功に導くためには、「どこに設置するか」=用地の見極めが最初の重要ステップです。

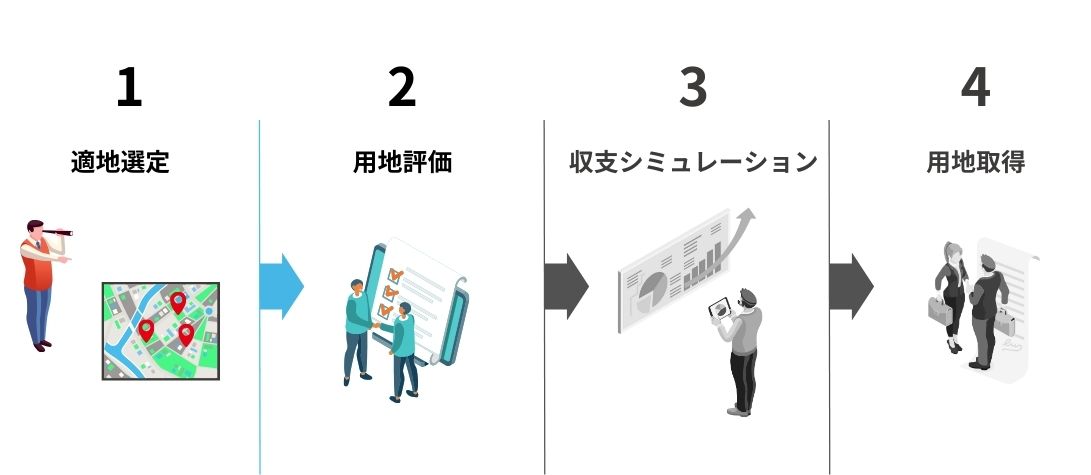

用地選定のプロセスは、適地選定、用地評価、収支シミュレーション、用地取得の4つに分かれます。

本記事では、このうち、『適地選定』と『用地評価』の2つにフォーカスを当てて解説します。

01.候補地の「適地選定」とは?

適地選定とは、用地候補を幅広く集めるプロセスです。

不動産会社からの提案を待つだけでなく、自らチラシを配る、工業用地に目をつけるなど、能動的なアプローチが必要です。

また、用地の空き容量や騒音条件をあらかじめ想定し、フィルタリングしながら候補を絞る工夫も重要です。

土地探しのノウハウがない企業は、パートナー選定からつまずくこともあります。

特に外部委託時には、以下のようなトラブルも少なくありません。

用地取得から運用代行までをを一貫して代行する事業者に任せたが、相場をはるかに超える水準だった。

流通小売

不動産コンサルティング会社に委託したが、法外な手数料に加え、系統の空き容量がなかった。

飲食・小売

適地の数が限られる中で、選定のやり方を間違えると、コストやリスクが跳ね上がります。

02.「用地評価」とは?〜事業実現性を見極める3分類〜

候補地が見つかったら、次はその土地が事業化にふさわしいかを多角的に評価します。

用地評価は、以下の3つの観点で整理されます。

【用地評価の観点と評価項目】

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 前提条件 | 系統の空き容量、敷地面積、地目、設備搬入 |

| 安全性 | 自然災害リスク、近隣への二次被害リスク |

| 収益性 | 土地造成、地盤改良、騒音対策、工事費負担金 |

前提条件| 絶対に外せない4つの前提条件

■ 系統の空き容量

一般送配電事業者の系統の空き容量の情報を確認し、接続できる余力があるかを確認。容量の取り合いが激化しているため、早めのアクションが重要です。

■ 敷地面積

系統用蓄電池導入に十分な広さがあるかを確認する必要がある。同出力なら太陽光発電所の30分の1以下の狭い土地で設置できるのが特徴です。

■ 地目

系統用蓄電池が設置できる地目は「雑種地」「原野」「山林」「宅地」に限られます。「田」や「畑」といった農地の場合は転用手続きが必要になるので、注意が必要です。

■ 設備の搬入難易度

数十トン以上の蓄電池を大型車両やクレーンで搬入可能か。道路幅、急勾配の有無、橋の重量制限や、樹木などの障害物も確認が必要です。

安全性| 近隣トラブルを回避する視点

■ 自然災害リスク

地震、河川氾濫、地滑りなどの可能性を事前に把握。ハザードマップや専門調査の活用を推奨します。

■ 近隣への二次被害リスク

民家や森林が近くにあると、万一の火災時に延焼や損害拡大の懸念があるので、注意が必要です。

収益性| 投資判断を左右する評価ポイント

収益性に関わる項目は以下の通り。評価難易度が高く、工事・設計・運用の知識も必要です。

| 評価項目 | ポイント |

|---|---|

| 土地造成 | 伐採・盛土・切土の要否によって費用が増減するため、確認が必要。 |

| 地盤改良 | 河川や水路の近くは地盤が弱い可能性がある。ボーリング調査は、用地をある程度絞ってから行うことを推奨する。 |

| 騒音対策 | 騒音規制で定められるのは敷地境界での騒音レベルの許容限度。クリアのための設置距離・敷地面積が必要。 |

| 工事費負担金 | 鉄塔などの系統からの距離で、1kWh単価が数倍変動することも。接続検討により負担金が明らかになる。 |

さらに、工事費や造成費などの詳細な費用項目について知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

▼蓄電池の初期コスト・工事費について読みたい方はこちら▼

【実践】用地評価は3ステップで進めるのが基本

用地評価のプロセスは「デスクトップ → 現地視察 → 接続検討」の3段階です。

STEP1|デスクトップリサーチ(机上調査)

ー Google Map、登記簿、ハザードマップなどを活用

ー 初期段階でも、騒音や面積条件についておおまかな適否を判断することが可能

騒音の注意ポイント

ー パワコン・蓄電池の仕様書に記載の騒音レベルを確認

ー 敷地境界での騒音規制レベルと照合する必要あり

ー 敷地面積や形状次第で、防音壁設置や設置位置の調整が必要に

STEP2:フィールドリサーチ(現地確認)

ー 現地視察で搬入ルート、傾斜、水路などの地図では見えないリスクを実見

ー 搬入会社・工事会社の同行が望ましい

STEP3:接続検討(一般送配電事業者)

ー 一般送配電事業者に申請し、連系可否と工事費負担金の概算を取得

ー 系統空き容量が枯渇する前に早期申請を検討すべき

騒音・近隣環境にも配慮した用地選定が成功のカギ

系統用蓄電池の用地選定では「収益」「リスク」「タイミング」のバランスが重要です。

どの要素も完璧に満たす土地はまず存在しないため、事業者はどの項目を妥協し、どこに注力するかの判断が求められます。

特に以下のような点に注目しましょう:

ー 騒音や振動に敏感なエリアでは後々の対策が重くなる

ー 鉄塔からの距離や空き容量の確保は早めに動くべき

ー 系統連系までの工期も踏まえて工程を組む

まとめ|系統用蓄電池の用地選定は「準備力」と「目利き」がすべて

系統用蓄電池の用地選定は、太陽光発電に比べて求められる面積は小さく済むものの、評価すべき条件はむしろ多く、慎重な判断が必要です。とりわけ「騒音」「搬入性」「地盤の強さ」「系統の空き容量」など、多面的な評価が求められ、デスクトップリサーチ、現地視察、接続検討といった段階を踏んだ調査がカギを握ります。

最適な用地を見つけるには、候補地の情報収集を怠らず、リスクと収益性のバランスを常に意識したうえで、「今決断すべきか」「進むべきか」の判断軸を持つことが重要です。

用地選定で押さえるべきポイント

ー 太陽光よりも敷地面積は少なくて済むが、条件は複雑

ー 騒音、搬入性、地盤、空き容量など多面的に評価することが重要

ー 調査と検証は、デスクトップ→現地→接続検討の3段階

ー リスクと収益のバランスを見極め、早期判断を心がける

系統用蓄電池ビジネスのご相談はGrowShipにご相談ください

当社は、系統用蓄電池ビジネスの黎明期から、30社以上の蓄電所オーナー様を支援してきた実行支援型コンサルティングファームです。

用地選定・制度対応・資金調達スキームの構築に加え、導入後の運用やアグリゲーション(市場取引)まで一気通貫で対応。

BESS事業に必要なすべてのプロセスを、ワンストップで支援できるのはGrowShipだけです。

接続条件や法的制約、収益性の見通しなどを踏まえた多角的な用地評価をはじめ、

候補地の探索から契約交渉、導入・運用・市場参加までを総合的にサポートいたします。

ご関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼まずは無料相談する▼